【广东民俗】上山下海,民歌照你去奋斗

很荣幸化身一名文化特工,为大家讲述一些广东民俗歌谣故事,那些远离尘嚣的连南瑶歌、疍家咸水歌,看看它们是如何慰藉心灵,又是如何变成撩妹or撩汉神器的。

上山下海,民歌照你去奋斗

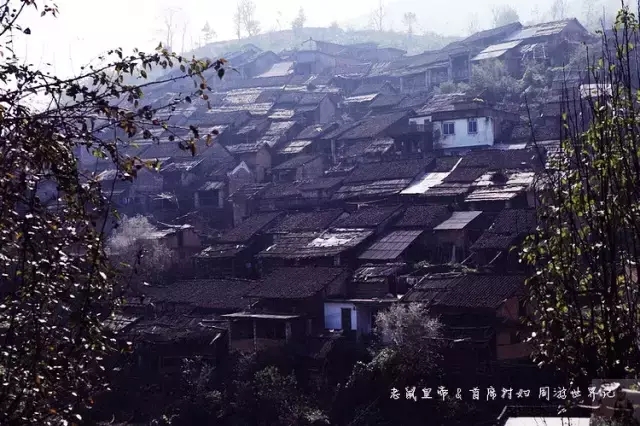

大山深处瑶歌王

大山深处瑶歌王在清远连南县,目前已经开发成熟的瑶寨是千年瑶寨和三排瑶寨,而油岭瑶寨因为山路不好走,所以鲜有游人光顾。虽然隐身于深山老林,虽然山路艰难,油岭瑶寨仍然是瑶族人的一大骄傲。因为,这里出了一位举国闻名的瑶歌王。第一眼印象,他是一位中等身材、略胖、头扎大红头巾、身穿黑色裤褂、面若满月唇红齿白的老人,他就是大名鼎鼎的国家级非物质文化遗产传承人唐买社公,人称瑶歌王。

瑶族人的帽子很有讲究,一定要用红色的布,因为这样野兽就会害怕。做帽子的布要8尺长,一米宽。这样做出来的帽子功能十分强大:可以遮阳、防止落物砸头、攀岩时作为绳子、晚上睡觉作被褥、盛放杂物或粮食、妇女还可以用它背孩子等等。裤腿的白边儿格外扎眼,歌王说,这里面还有个故事呢。当年有个猎人打猎时不慎掉下悬崖,幸亏裤脚挂在树上才捡了一条命。从此,瑶族人就特意将裤脚多缝两道,让它更结实。这个习俗一直传到如今。

歌王的名字很有意思。

在油岭瑶寨,99.99%的人都姓唐,“买社”是其中某个家族的名字,同族的小伙子未婚前都叫唐买社贵,婚后改叫唐买社扁(发音),当爷爷后则改作唐买社公,所以,同一座寨子里就会有很多的唐买社*们。

他今年69岁,土生土长在油岭瑶寨。汉语讲得非常好,他告诉我们,自己小时候读过四年的私塾,大约在5岁时开始学唱瑶歌,那时村里有一位很会唱歌的老奶奶,为了向她学唱歌,歌王每晚夜深人静时就偷偷跑到老人家窗外,模仿老年男子的声音,跟老奶奶对歌,有时一对就是天亮。靠着勤学苦练,歌王的技艺与日俱增,为他日后的成就奠定了坚实的基础。

18岁那年,邻居一对夫妇发生口角,歌王前去用山歌劝架,他即兴唱道:“两个碗放在一起也有碰撞,牙齿有时还把舌头咬伤,夫妻生活有点矛盾在所难免……”万万没想到,歌王浅显易懂的山歌竟平息了邻居夫妇的争吵。

20岁那年的一个夜晚,他举着火把来到心仪的姑娘家窗前,大大方方地“讴莎腰”(讴莎腰是瑶语,讴意为唱,莎腰指未婚姑娘,意思是以唱歌的形式向姑娘求婚。):“天上挂着明月亮,月亮星星照着山冈。请你快点打开窗呀,出来看看这明月光。我是荆棘山上的鹰,飞过百溪穿过竹林。越过九十九条蛇盘路,穿过九十九座石丛林。献条腰带给阿妹,换你锦带装爱情。你左耳听到,右耳听清;可对你心意,合你心情?”

第一天唱完,第二天接着去唱。

第二天唱完歌后,便直接问姑娘:想不想嫁给他,姑娘当即点头应允。

因为瑶歌成全了一段良缘,这也让他深切体会到了歌曲的魅力,从而更加增强了对唱好瑶歌的兴趣。

下图是当年歌王进京的照片,估计里面有很多国家领导人。歌王将照片挂在家中最醒目的地方。

80代年初,因为瑶歌唱得好,歌王受国家民族民间协会和全国民间诗人协会邀请到北京演出。

几十年来,歌王曾受到邓小平、叶剑英等国家领导人的接见,数度走进中央电视台演播室,还曾受邀赴凤凰卫视表演。

2008年,瑶族耍歌堂(耍歌堂是连南排瑶祭祀祖先、庆祝丰收的大型娱乐活动,多在农历十月十六以后进行,时间跨度约为3-9天)被列为国家级非物质文化遗产,歌王顺理成章地成为该文化遗产的国家级传承人。

连南瑶族自治县是全国唯一的八排瑶聚居地,瑶族没有自己的文字,如果仅靠语言,就无法将自身文化传承下来。歌曲的一大特点是合辙押韵,便于记忆和传承。所以,瑶歌自然而然地成了瑶文化的传承载体。

在瑶家,瑶歌可说是无时无处不在。早年这里有八大排(排,就是大型瑶寨,相当于现在的乡)、二十四冲(冲,就是排下面的小寨,相当于村)。八排聚会议事或节日庆典时,人们都是将自己的情感和想法用唱歌的方式表达出来进行沟通。在瑶家,无论是婚丧嫁娶还是男女谈情说爱,无论是吵架还是讲道理,甚至母亲哄孩子也都采用歌唱的形式。 经过世代传承,逐渐形成了较为固定的瑶歌曲式。最初,歌王只会本排的曲调,因为参加比赛时经常会接触到其他排的歌,再加上自己聪明勤奋,慢慢就掌握了更多的瑶歌曲调。谈到瑶歌的传承,唐老坦言困难很大。他说,如今的孩子接受的东西太多,除了电视电影广播外,还能上网学习或接受信息,传统的瑶歌完全脱离了他们现在的生活,又没有产生新的瑶歌,所以他们都不愿意学,还会觉得唱瑶歌很傻。再加上瑶歌歌词发音有自己的特点,与他们平常讲的瑶话也不太一样,所以,客观上学习起来也有难度。好在政府很重视,现在在小学都开设有瑶歌课,用制度促进传承。

疍家人与他们的咸水歌

疍家人是生活在广东、广西、福建、海南和浙江沿海一带以船为家的渔民,属于同化汉族,是一支独特且濒临消失的民系。

有人说疍家人世代栖居于水上,恰如浮于饱和盐溶液之上的鸡蛋,长年累月漂在海上,故得名为疍民。

又有说是因为早前他们居住的舟楫外形酷似蛋壳;

而疍家人自己则认为,他们常年与风浪搏斗,生命难以得到保障,如同蛋壳一般脆弱,故称为“疍家”。

清光绪《崖州志》将疍家人称为疍民,该书这样描述:“世居大蛋港、保平港、望楼港濒海诸处。男女罕事农桑,惟辑麻为网罟,以鱼为生。子孙世守其业,税办渔课。间亦有置产耕种者。妇女则兼织纺为业。”

关于疍家人的起源有很多说法。大部分研究者认为疍家人是原居于陆地的汉人,秦朝时被官军所迫,逃入江海河上居住,以捕鱼为生,此后世代传承。也有说疍家人源于成吉思汗的蒙古族。元朝末年,战乱不断,许多蒙古族士兵被迫南下,奈何为当地人所不容,有一批人做了海盗,在附近抢掠为生,另外一批则选择在船上漂泊,以捕鱼为生。

从元朝到清朝很长的一段时间里,疍民备受欺凌,岸上的原住居民规定“疍民”不准上岸居住,不准读书识字,不准与岸上人家通婚,在很多不明故里的人眼里,疍家人是被欺凌者的代名词。他们是海上的吉卜赛人,没有部落,没有田地,唯一的财产就是船,生死皆系于舟海之上。对疍家人来说,拥有一条船,能够行驶于大海之间,就是一个自足的天地,在我们这个延续了数千年的农耕国度里,他们有着自己独特的生命体验与生存方式。

曾经,疍家人是海上的吉卜赛人,没有部落,没有田地,唯一的财产就是船,生死皆系于舟海之上。对疍家人来说,拥有一条船,能够行驶于大海之间,就是一个自足的天地,在我们这个延续了数千年的农耕国度里,他们有着自己独特的生命体验与生存方式。 现在的疍家人已经“移居”陆地了。疍家人所戴竹笠很讲究,他们很喜欢项上直径为10厘米、高8厘米,下半部为直径40厘米、高为4厘米的筒式竹笠,这种竹笠做工考究,纺织目细,外部还要刷上一层金黄色的海棠油。笠带则为疍家姑娘的杰作,以红、橙、黄、白、紫、蓝、黑等胶丝配上闪闪发亮的贝类小珠编织成。

广东的水上疍家人有一种自娱自乐的一种渔歌文化——咸水歌,又称咸水叹、叹哥兄、叹姑妹、叹家姐等。关于“咸水歌”的名称来源,目前有两种说法:一种认为与疍民生活的地域有关——海水自然是咸的。另一种说法则认为咸水歌的“咸”字有“咸湿”之意,因为咸水歌中反映男欢女爱内容的情歌占了相当大的比例,所以才叫做“咸水歌”。

海上的生活无疑是单调的,人们为了调剂生活,增加彼此之间的友情,逐渐形成了一种对歌酬答的习俗,随编随唱,任意发挥。根据史载,明末清初时,咸水歌已流行在珠江三角洲地区一带,成为疍民婚嫁生活的重要内容,到清代,咸水歌已相当盛行。其流传方式非常原始:歌曲没有固定的歌谱,也没有专人去教,全部依赖口口传唱。疍家渔歌作为疍家人独特的文化面临着青黄不接的尴尬局面:会唱的人越来越少,且年纪越来越大。这大约也是其他传统文化需要面对的共同难题。